| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

2025年も様々な気象災害に見舞われました。それらに強い強靭な国土が求められています。それらの期待に少しでも役立てるよう、今まで長らく温めてきた気圧・風・風速・風向等の”風”対策に関するツールの開発に取り組みました。自動運転トラクター・ドローン活用・ドローン輸送はとても期待できる新技術であり、熱気球・モータパラグライダー等の安全にも求められていますが、実際場面では雨や風・粉塵・強風に弱いという課題をかかえています。それらの問題をクリアして活用していくためには、全国ご当地の地域特性を把握して運用計画を策定しなければなりません。そのために作りました。365日、日々の風速・風向・気圧・湿度をグラフ表示する視覚化ツールと、 最大風速・平均風速・最大瞬間風速・風向の“風”の年間発生頻度・強度・季節変化・地域特性を可視化するツールです。他にも、日照時間の季節変化を可視化する分布グラフツールも地域特性の把握のために必要なので開発しました。 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

天気概況と日照時間・最高最低気温・雨量・風向十六方位・風速(平均・最大・最大瞬間風速)・現地気圧・湿度を一覧できる「天空の記録」ツーにより、地域特性の多角的な分析が出来ます。このようなツールも今までありませんでした。是非、活用していただきたいと思います。 (※1920 × h1080のフル画面を使って表示します)(※上記画像は約50%縮小表示です) |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

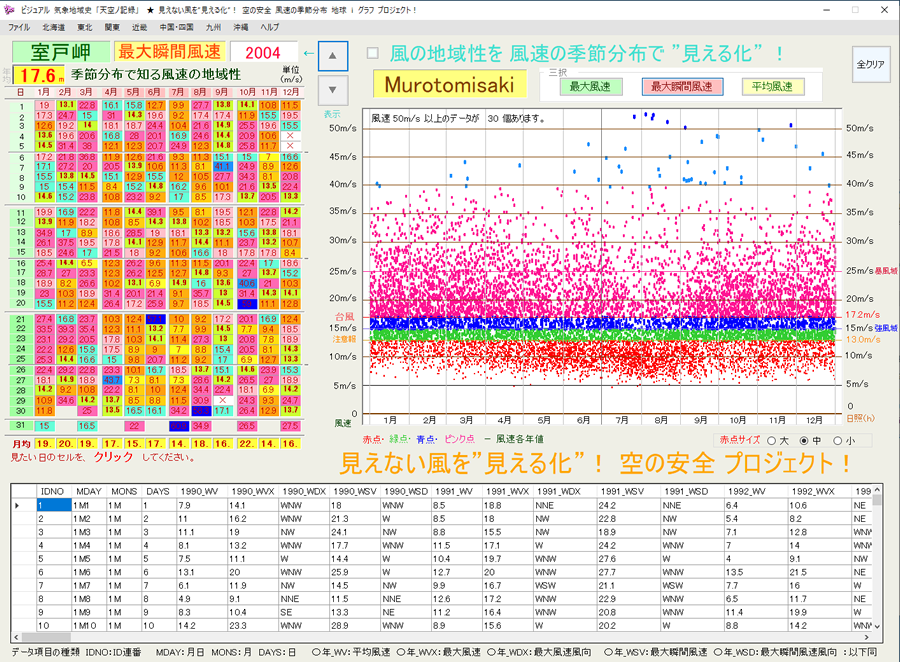

どの時期・季節に強い風が吹くのか、その頻度をビジュアル化 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

風の姿・形は目に見えませんが、時として私たちに大きな災害をもたらします。風は1年の中でどの時季に強い風が吹くのか、その傾向頻度を視覚的に知るために、30数年分の風(風速)の年間分布グラフを描くツールを作りました。熱気球・モーターパラグライダーフライトに必要な風の弱い時期を知ることが出来ます。平均風速・最大・最大瞬間それぞれに、それぞれの時季の出現状況を確認出来ます。風の地域性の知見が「ご当地気候風土地域史」に仲間入りします。

(画面は約70%縮小表示) |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

帯広・十勝は、年間を通して見ると風はおだやかな地域なのですが、春先の強い西風の時期があるので防風林が植えられています。強い風で畑に植えた苗や種が飛ばされてしまうほどの風が吹きます。風による被害・影響には大きなものがあります。全国各地の風の地域性には、その地域ならではの独特のものがありそうなので、次に室戸岬の、しかも、最大瞬間風速の年間分布を見てみます。左の風速の一覧表は風速が速いほど濃く着色しています。かなり強い風が吹いているのがわかります。風速が55m/s以上の風は枠内に収まりきりません。そのため、枠内に収まりきれなかった強い風データの数を、「○○個あります」と数字で表示する仕様としました。その風速は?、それは一覧表で表示されますのでそれで確認してください。それにしても、すごい風が当たり前のように吹く地域もあるのですね。驚きです。 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

「風は自由気まま!」、それはその通りです。それが人間ならばうらやましいですね。でも、そんな風にも、そのご当地ならではの「地域性」とも言える一定の傾向があります。 1年365日の風(最大風速・最大瞬間風速)を十六方位風向縦軸ごとに、横日付軸で並べて視覚化しています。その結果、365日の風には規則性のようなものが無いように自分的には思っていたのですが、全く違いました。1つの例として、私の住む北海道・帯広の年間十六方位風向のグラフを、2023年〜2021年までの3年間分を下に並べて見ます。出現日こそ違っていても、2023年で見ると「北西」・「西北西」の風が多く、夏季には「南」・「南南東」・「南東」・「東南東」の風が多いことがわかります。この傾向は2022年と2021年でも同じく見られました。

あなたの街ではどうでしょうか? このツールで実際に確認してみて下さい。ご当地風向の「くせ」とも言える「ご当地傾向」を把握することが出来ます。ご当地風向頻度は地形に大きく影響されるので、地形との相関関係が高いご当地傾向となります。全国各地のご当地独特と言える風向出現頻度は、地誌的にもとても興味深い発見・出会いです。地理分野を研究・探求されている方々にとっても、とても面白い研究対象ツールになるのではないでしょうか。まったく新しいタイプのグラフツールです。

この風のご当地傾向は、リアルタイムの風の情報を必要とするような「空港の離発着の安全性」や、パラグライダーとかモーターパラグライダーのような動的アクティビティには役立たないと思いますが、定性的な事例、例えば風力発電事業や干しタコ・コンブ干し・干し魚・干し柿製造・スマート農業・ドローン宅配便構想等に活用できると思います。また何らかの世界、例えばトムラウシ山での夏山凍死遭難事例のような「安全な登山」の世界で、風速や風向の地域的頻度知見が「転ばぬ先の杖」として役立してほしいと思っています。 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

例1:帯広 2023年 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

例2:帯広 2022年 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

例3:帯広 2021年 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

私たちは日々の陽光を日々楽しむだけでなく、農業他の産業で活用しています。その陽光時間は、「1年365日の中でどのように量的な変化をしているのですか?」と問われると、たちまち答えに窮してしまいます。なぜならば、そのような変化はグラフ化しないと知ることが出来ないからです。しかし、「何か面白いことがわかるかも知れない」と思い、30数年間分の日照時間を視覚化するツールを作ってみました。その結果、上図のように、富士山型のような面白いシルエットが見えました。しかし、一見富士山型に見えるこのシルエットは、正確には「正弦曲線の波」と言い直さなければなりません。正弦曲線とは、高校の数学で習うサイン・コサイン・タンジェントの、三角関数の波です。どうしてそのような波が描かれるのかと言うと、勘の良い皆さんはすぐにわかると思いますが、私たちの住む地球は、地軸が約23.4度傾きながら太陽の周りを1年かけて公転しているからです。こんな場面でも、地球が宇宙と太陽のダイナミズムと密接に繋がっているのが見えてきます。縁遠いと思われがちな宇宙ですが、私たちの身近な世界と密接に結びついているのがわかりました。未来に、宇宙を目指す子供たちへの架け橋に成ってくれたら良いなと思っています。

なお、緑色の線で表されているのは平年の日照時間です。出現頻度の中央値という意味合いになります。 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

一般的な常識として、高緯度地方ほど夏冬の日照時間の差は大きく、低緯度地方では小さくなりますので、その様子をグラフで視覚化してみます。最初は、日本最北端の「稚内」です。 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

稚内の山型は高低差が大きいことがわかります。最長の日照時間量は14.7時間だということが記録からわかります。また、冬季における日照時間が少なくなるという地域性も、点の分布密度や平年の日照時間から見てとれます。その変化の時期は2月中旬と10月中旬にあることがわかります。このような知見が得られるのも、分布グラフならではの特徴です。 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

次に、ほぼ日本最南端部に位置する石垣島です。グラフの形がなだらかになっています。夏場と冬場での日照時間の変化が小さいということがわかります。夏場の最長の日照時間量は13.1時間くらいで、冬場の最少の日照時間は10時間くらいでしょうか。こういう分布グラフの面白い所は、雨季と乾季に相当するような、大きな季節の転換点が6月上旬にあることが見てとれることです。この転換の変化は、地元の方の生活感覚とピタリと一致するのではないでしょうか。このようなグラフなので、子供たちの科学の芽をを育てる「教科書」の資料の一つと成ってくれたら良いなと思っています。 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

日照時間の多寡は、農業ほかの産業にとっても重要です。私たちがおいしい健康的なミルクが飲めることにも、日照時間の多寡が関係しています。牛さんたちにとって乾草は冬場の重要な食料です。良質で高栄養価の乾草を収穫するためには最低3日間連続の好天日が必要です。 うっすらと緑色を残して干し上げる最高品質・最高栄養価の乾草を収穫するために、雨に一度も当てない懸命な努力が続けられています。 |

|

| |

|

|

北海道十勝・足寄町 大誉地(およち)の高台から望む雄大な阿寒連山。この風土が北海道品質を育てます。 2013年 6月30日 43°25′48″ N 143°39′21″E 農道脇より撮影 左端から、手前稜線の陰奥に頭頂部を微かに見せる雄阿寒岳、その右フップシ岳、白い頂上の雌阿寒岳、最右に端正な阿寒富士。 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

地球の統計四季 晴科 Hareka Corporation. |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

ビジュアルお天気メモリ 開発つれづれ話 ビジュアルお天気メモリ 開発つれづれ話 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

※こちらのページは更新を頻繁に行っています。リロード(再読み込み)して最新の状態でご覧ください。 |

|